[Interview] Climat, énergie, biodiversité… Pourquoi les réponses aux défis mondiaux passent par les territoires ?

L’urgence climatique est dans toutes les têtes et, avec elle, le sentiment qu’il faut accélérer la transition vers une économie décarbonée, moins consommatrice de ressources et réancrée dans les territoires. Les fragilités systémiques démontrées par la pandémie du Covid-19 nous pressent d’avancer, mais à quelle échelle territoriale agir quand tout est intriqué ? Et avec quelles priorités et quels outils ? Géographe, spécialiste des questions environnementales, ancien directeur de France Nature Environnement, ancien directeur général du CLER – Réseau pour la transition énergétique, Benoît Hartmann nous apporte son éclairage.

Quel regard portez-vous sur la crise provoquée par le coronavirus ?

La crise dans laquelle nous sommes est très liée au réchauffement climatique. L’origine anthropique de celui-ci, à travers l’émission de gaz à effet de serre (GES) et la destruction des écosystèmes, ne fait plus aucun doute pour personne. La corrélation entre l’émergence de nouveaux virus et le réchauffement n’est pas une découverte ! On sait de façon certaine que la déforestation massive, intertropicale notamment, non seulement contribue au dérèglement du climat, mais favorise l’apparition et la propagation de nouvelles zoonoses comme la COVID-19. D’autre part, avec le réchauffement des hautes latitudes, le pergélisol fond à grande vitesse et libère, outre des quantités de méthane, des bactéries et des virus potentiellement dangereux pour les humains. La pandémie actuelle, dont on commence seulement à entrevoir les premières conséquences sociales et économiques, ne fait que confirmer l’urgence de la transition énergétique et, plus largement, de la transition écologique.

Est-ce que cet événement a des chances d’accélérer la transition vers une économie décarbonée ?

J’en doute… A peine la crise sanitaire est-elle derrière nous que nos vieux démons court-termistes et productivistes sont de retour : il faut relancer l’économie, ce qui signifie malheureusement relancer les secteurs les plus consommateurs d’énergies fossiles. Or l’urgence est précisément de sortir de ces énergies pour réduire les émissions de carbone qui sont à la racine du problème. Sous prétexte de relancer l’agriculture, on accorde des dérogations sur la réduction des pesticides, alors qu’on avait bien avancé sur cette question. Dérogations aussi sur les sacs plastiques jetables. Et bien sûr, pressions importantes et chantage à l’emploi des lobbies pour que le secteur automobile, le transport aérien, le tourisme, le commerce international non seulement redémarrent, mais « rattrapent » les deux mois pendant lesquels tout a été à l’arrêt. Donc, malheureusement, le « monde d’après » semble repartir sur les bases de celui d’avant, avec les mêmes travers et autant d’avions et de camions, si ce n’est plus…

Pourtant, il n’a jamais été autant question de « relocaliser » l’économie, voire de la « démondialiser »… En quoi le « local » est-il la clé de la transition à opérer ?

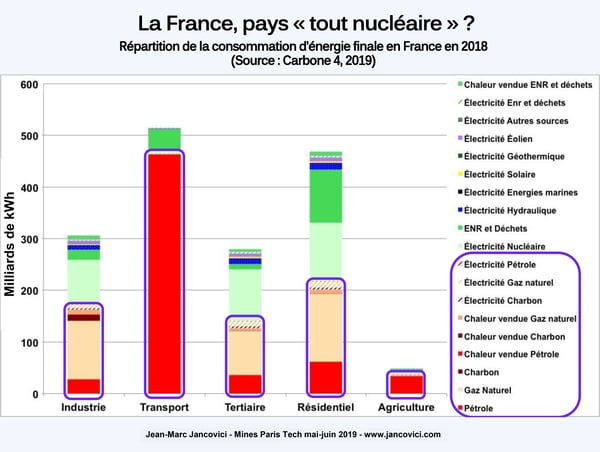

Je suis convaincu que les solutions passent par les territoires. Ce qu’il faut comprendre c’est que la transition énergétique repose à la fois sur la sortie des énergies carbonées, le développement des énergies renouvelables et la réduction des consommations. La France vit dans l’illusion d’être vertueuse et autonome parce que son électricité est majoritairement d’origine nucléaire (79%). En réalité, son bilan carbone est mauvais. Pourquoi ? Parce que, pour près de deux tiers, l’énergie qu’elle consomme au total n’est pas de l’électricité, mais bien du pétrole (44%) et du gaz (19%) [source iea.org – année 2017] – pour produire des biens et des services, certes, mais aussi pour chauffer de l’eau et des bâtiments et, surtout, pour transporter des matières premières, des marchandises et des personnes.

Ces énergies fossiles plombent notre bilan carbone. Et comme nous les importons, elles plombent aussi notre balance commerciale puisqu’elles comptent pour près de deux tiers dans notre déficit commercial total [source ministère de l’économie et des finances, Le commerce extérieur de la France, Rapport 2020].

Donc, si nous voulons réduire nos émissions de CO2 et notre dépendance au pétrole, nous devons en priorité réduire le transport de marchandises. Cela implique effectivement de relocaliser un certain nombre d’activités, en particulier la production alimentaire, et d’augmenter la production locale d’énergies renouvelables, notamment pour alimenter le résidentiel. Dans une optique de résilience, il faut viser une plus grande autonomie alimentaire et énergétique des territoires. Mais quand on dit « local » ou « territoire », on est sur des notions relatives. Toute la question est de déterminer des ensembles géographiques à l’échelle desquels cette recherche d’autonomie est jouable.

Comment savoir quelle est la bonne échelle ?

Raisonner à l’échelon communal n’a pas de sens : les communes sont extrêmement diverses en taille, en densité de population, en taux d’urbanisation, en surface agricole, en consommation d’énergie, etc. Par exemple, une commune seule, surtout si elle est très urbanisée, ne peut pas prétendre à l’autonomie énergétique ou devenir un TEPOS, un territoire à énergie positive, c’est-à-dire produisant plus d’énergie qu’il n’en consomme. Pour cela, il faut qu’elle s’allie et coopère avec d’autres communes, plus rurales, consommant moins d’énergie mais ayant de vastes espaces disponibles pour produire de l’énergie renouvelable. Et pour déterminer des ensembles viables sur le plan énergétique et/ou alimentaire, on a besoin de géographes, de géomaticiens, de cartographes qui vont utiliser des outils comme ceux de Nomadia pour analyser, modéliser et cartographier les données. C’est ce qui permet de comprendre le fonctionnement de chaque composante, de faire des projections de consommation et de potentiel de production afin de trouver le bon périmètre et le bon équilibre. La diversité des situations fait qu’il n’y a pas de réponse toute faite. La définition d’un territoire visant la neutralité carbone ou positif en énergie demande un travail de fond que les communes et les collectivités ne savent pas faire et dans lequel elles ont besoin d’être accompagnées.

Cette approche territoriale signifie aussi qu’on passe d’une production d’électricité centralisée à un modèle décentralisé. Cela paraît compliqué…

Ce n’est pas simple, mais on sait le faire. Et surtout on sait que notre modèle, basé sur de grosses unités de production, nucléaires et thermiques, avec de gros câbles qui partent dans toutes les directions, n’est pas résilient. Ce vers quoi il faut aller, toujours dans l’optique d’une transition vers les énergies renouvelables, ce sont de petites unités – de l’éolien, de la géothermie, du photovoltaïque, des petits barrages… – réparties sur tout le territoire et très maillées entre elles, de façon à pouvoir se compléter et se relayer – typiquement quand il n’y a pas de vent à un endroit, pas assez de soleil à un autre ou l’inverse. Cela suppose un maillage beaucoup plus dense qu’aujourd’hui. Là encore, ce maillage ne peut se penser qu’avec les outils de la géographie moderne, de la statistique, de la connaissance approfondie du territoire parce qu’il n’est pas intuitif. Il ne peut se concrétiser qu’à travers une infrastructure de type smartgrid, une « grille intelligente » qui gère en temps réel les passages de relais en fonction de la demande et des capacités de production.

Les solutions sont connues. Les technologies existent. Comment expliquez-vous que l’on n’avance pas plus vite dans la transition énergétique ?

On avance, mais seulement par à-coups, parce que ce n’est pas la crise environnementale qui déclenche les avancées, mais le prix du pétrole et les tensions sur ce marché. Chaque fois que le pétrole est bon marché, ce qui est le cas aujourd’hui, ça n’avance plus. Chaque fois qu’il est cher, ça progresse. Pour l’instant, on se repose beaucoup sur le nucléaire, qui vieillit, avec tout ce que cela implique de risques… Nous sommes aussi complètement dépendants d’une très coûteuse logistique de transport de marchandises par la route. Depuis combien de temps entend-on parler du transfert de la route vers le rail ? La France avait un super réseau ferroviaire. Elle aurait pu le renforcer pour le transport des marchandises et réserver les camions pour les 150 ou 200 derniers kilomètres, ce qui au passage serait aussi beaucoup mieux pour la qualité de vie des chauffeurs. Cette solution, on la maîtrise très bien, mais elle suppose d’investir massivement dans le ferroviaire. Cela coûte très cher et ne rapporte pas d’argent à court terme. Donc, si ce n’est pas une politique conduite par l’État et subventionnée jusqu’à ce qu’elle atteigne sa compétitivité face aux camions, ça ne marchera pas !

Outre les investissements qu’elle demande, la transition énergétique prend du temps. Est-ce compatible avec l’urgence climatique ?

La question des échelles de temps est intéressante. Il y a deux grandes crises écologiques en France : la crise de la biodiversité et la crise climatique. Elles sont corrélées, bien sûr, mais s’inscrivent dans des temporalités différentes. La biodiversité se soigne vite : on arrête de pêcher le thon rouge en méditerranée pendant 3 ans et les stocks se reconstituent en grande partie et l’on peut reprendre la pêche de manière raisonnée. Donc la biodiversité peut revenir très vite – à condition d’arrêter de polluer les rivières et les sols, et de cesser de détruire les espaces naturels. Cela demande des investissements, mais c’est gratifiant parce qu’on voit les résultats. Politiquement, ce n’est pas trop difficile à porter parce que, même si c’est cher, les citoyens y trouvent leur compte.

Pour le climat, c’est une autre histoire ! Chacun de nous observe des signes : avant ça ne fleurissait pas si tôt, ça fait plusieurs hivers que… Mais le réchauffement climatique est avant tout une donnée globale, abstraite, qu’on ne ressent pas. Il produit des dérèglements locaux, mais il est compliqué d’établir un lien de cause à effet, par exemple quand il se traduit par plus de pluie ou plus de neige à certains endroits. Cela n’aide pas à lutter ! L’urgence est comprise intellectuellement, mais comme la dégradation est peu perceptible, la tentation est forte d’être dans le déni et de dire que les prochaines générations trouveront la solution « en temps voulu »…. Après moi le déluge, en quelque sorte…

L’autre facteur qui rend la lutte contre le changement climatique très difficile c’est que ce que l’on investit maintenant ne portera ses fruits que dans 100 ou 150 ans. Le cycle du carbone, c’est 100 à 150 ans, il faut l’assumer. Les solutions de réduction de la quantité de carbone ont le même temps d’effet. Dépenser des centaines de milliards pour des résultats dans 100 ou 150 ans est politiquement très difficile à vendre aux populations. C’est pourquoi la lutte contre le changement climatique doit être déclinée à l’échelle des territoires et à travers des politiques de transition énergétique et écologique dont les habitants peuvent en quelques années percevoir les bénéfices sur le plan économique et en termes de qualité de vie.

Quand tout le modèle économique et social repose sur la consommation et la croissance, est-il possible d’être vertueux ?

Notre modèle est extrêmement nuisible, or c’est vraiment un modèle, celui auquel aspirent les populations non-occidentales. Le modèle alternatif, brandi par ceux qui ne veulent surtout pas que ça change, est celui de la « décroissance » et il fait peur. Mais face au toujours plus – de produits qu’il faut renouveler sans cesse pour que la machine continue de tourner – il y a aujourd’hui des alternatives auxquelles je crois beaucoup, comme l’économie de la fonctionnalité : au lieu de vendre l’objet, l’entreprise vend le service que rend l’objet. Par exemple, le constructeur automobile ne vend plus de voiture, mais un service et des solutions de déplacement qui peuvent être « tout voiture » ou voiture et vélo. Ces solutions de mobilité peuvent être individuelles ou en mode partagé, pour un trajet déterminé ou non, sur abonnement ou à la demande… Dans cette configuration, le constructeur a tout intérêt à ce que ses voitures durent longtemps, soient interopérables, facilement réparables et très efficaces. Il gagne de l’argent non plus en vendant le plus possible de voitures mais en maximisant leur utilisation et leur durée de vie.

Ce modèle ne s’applique pas à tout et, même s’il reste en grande partie à inventer, c’est une des solutions vertueuses pour l’économie de demain, y compris pour l’emploi puisqu’il faut concevoir des produits durables, les fabriquer, imaginer les offres de services, dimensionner, localiser et optimiser les parcs existants en fonction de la demande, réparer, recycler… C’est vertueux sur le plan économique, mais aussi sur le plan écologique et climatique puisque vous rendez le même service en consommant moins de matières premières et d’énergie et en dégageant moins de CO2. Mais si l’on veut que les industriels aillent dans ce sens et que les consommateurs adhèrent, il faut que ces bénéfices collatéraux – écologiques et climatiques – soient quantifiés, rétribués et valorisés.

Par la force des choses on va arriver à ces solutions-là parce que nécessité fera loi. Pour y arriver quand on sera pressé de le faire, on s’appuiera sur des gens qui sont des leaders actuels. Ceux qui pensent cette nouvelle économie, ces nouveaux territoires, ces outils de maîtrise et d’optimisation sont des porteurs de solutions. C’est vers eux que l’on se tournera quand l’urgence sera telle qu’il sera évident pour tout le monde qu’on n’a plus le choix.

Pour compenser son empreinte carbone et afin d’aider à lutter contre la désertification au Pérou, Nomadia s’est associé à Reforest’Action en plantant 2 000 arbres. Nomadia vous invite à partager son engagement en vous offrant des arbres à planter. Pour cela, utilisez le code GEOWORLD en cliquant sur « J’UTILISE MON CODE » en bas de page, puis créez votre compte en quelques clics.